この記事は、有料職業紹介(許可番号:23-ユ-303104)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社Renewが制作しています。

自己PR、ガクチカ、志望動機など、「エントリーシートが書けない…、伝わる文章に仕上がらない…」など、ES作成の悩みを抱えている就活生も多いのではないでしょうか。

就活AIツールを活用することで、ES作成の基本構成や文章作成、添削ができるものの、どのAIツールを使えば良いの?と迷う人も多いでしょう。

そこで本記事では、ES作成に使えるAIツールの選び方や、活用方法、おすすめのAIアプリを厳選してまとめました。どのAIツールを使おうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

![]()

【就活支援サービス】

完全無料!最速内定を狙うならココ!

【1位】キャリアチケット

🥇内定直結の就活サポートが神レベル!

ES添削・面接対策のサポート充実

【2位】ミーツカンパニー

🥈就活のプロが内定獲得まで徹底サポート!

就活サポートと就活イベントの2軸が強い

【3位】レバテックルーキー

🥉エンジニア就職を目指すなら絶対登録!

プログラミング未経験でも就活成功します

【就活サイト】

絶対登録したい就活神サイト3選!

【1位】キミスカ

🥇大手企業からスカウトが届く!

適性診断・SPI対策機能が完全無料

【2位】BaseMe(ベースミー)

🥈AI機能搭載のスカウト就活サイト!

ES作成・自己分析がすべて自動で完成!

【3位】ビズリーチ・キャンパス

🥉名だたる人気企業からスカウトが届く!

あなたの大学に最適化された就活サービス!

| 就活サイト・就活エージェントを探す | ||

| 就活サイト | 就活エージェント | 就活アプリ |

| 逆求人サイト | 就活イベント | 自己分析ツール |

| 理系向け就活サイト | 就活支援サービス | 就活口コミサイト |

| エンジニア就活サイト | ES添削サービス | 長期インターンサイト |

▼目次

ES作成にAIを使うとバレる?

結論から言うと、ES作成にAIを使ったことがバレるケースは少ないです。

企業の採用担当者は、AI生成文章を見分ける管理ツールを使用している訳ではありませんし、就職活動において、AIツールの活用は一般的になっており、完全に禁止されている訳でもありません。

ただし、「明らかにAIが作った」と感じられる文章のままで提出することは避けましょう。採用担当者は日々大量のESを読んでいるため、不自然な文章パターンや機械的な表現には敏感です。

- 抽象的で具体性に欠ける表現

- 感情的な深みがない画一的な言い回し

- 業界用語や専門用語の不自然な使用

- 体験談の詳細さが不足している部分

最近のAI技術はかなり進化していて、読みやすい文章を生成できるようになっています。ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIは、文法的に正しく論理的な文章を作成する能力が向上しています。

とはいえ、必ず一度は目を通し、テンプレ的な表現や感情が込もっていない機械的な文章は、修正しましょう。自分の具体的な体験談を織り交ぜたり、人間に近い自然な表現に調整したりすることで、より自然であなたらしさが伝わるESになりますよ。

AIツールを使用するうえで大切なことは、「どのようにAIを使いこなして、自分の魅力を最大限に伝えるか」を意識して作成を進めることです。AIはあくまでも文章作成の支援ツールであり、最終的には自分自身の経験や価値観を反映させた内容にすることが重要です。

ES作成に使えるAIサービスの選び方

まずは、ES作成AIツールの選び方についてご紹介します。

それぞれ解説します。

①機能性が豊富で精度が高いこと

ES作成AIツールは、機能性が豊富で文章精度の高いアプリを選びましょう。

高精度のAIは、あなたの経験や想いを的確に文章化し、説得力のある表現を提案してくれます。職種や業界に合った表現を自動で提案してくれる機能や、自己PR・志望動機のテンプレートが充実しているツールなら、より質の高いESを作成できます。

また、文字数調整機能や誤字脱字チェック機能があると、最後の仕上げまで効率的に進められます。便利な機能がそろっているかどうかだけでなく、「質の高いESをつくれるかどうか」という視点も持って選びましょう。

②口コミ評判が良いツールを使うこと

就活生の利用実績や、クチコミ評判も確認してAIアプリを選びましょう。

実際に使った人の声は、ツールの特徴や使い勝手を知るうえでとても参考になります。特に、同じ志望業界や職種を目指している先輩たちの意見は貴重な情報源です。

「操作が簡単だった」「添削の内容が的確だった」といったクチコミは、ツールを選ぶ際のヒントになります。XやInstagram、就活掲示板などを活用して、リアルな声を参考にしましょう。

一方、「文章が不自然だった」「専門性が弱かった」など、気になるクチコミが挙げられているケースもあります。ポジティブな意見だけでなく、ネガティブなクチコミも含めて総合的に判断することが大切です。

③信頼できる会社が開発・運営していること

ES作成AIツールを選ぶ際は、信用できる運営元が提供しているサービスかにも注目しましょう。

大手企業や就活支援の実績がある会社が開発しているツールであれば、一定の安全性は期待できます。

ESには、自己PRや志望動機など、就活の核となる情報が含まれています。場合によっては、個人情報を入力する可能性もあるため、セキュリティ面は、しっかりと気を配りましょう。

不安が残る場合は、氏名や連絡先などは入力せず、ESの設問内容だけを使って活用するのもひとつです。「便利そうだから」だけで判断せず、安心して使えるかどうかも判断材料のひとつにしましょう。

ES作成に使えるAIサービスおすすめ10選

ES作成/ES添削を効率化するためには、複数の就活AIアプリを併用することがおすすめです。

目的や用途に合わせて、最低でも3〜4つの就活アプリを併用することで、ESの完成度を高めることができますよ

- おすすめ①:BaseMe AI

- おすすめ②:SmartES

- おすすめ③:ChatGPT

- おすすめ④:ES Maker

- おすすめ⑤:AI就活サポたくん

- おすすめ⑥:就活AI byジェイック

- おすすめ⑦:ESの達人 ONECAREER

- おすすめ⑧:内定くんAI

- おすすめ⑨:就活秘書

- おすすめ⑩:AIシューカツ

![]()

BaseMe AI

BaseMe AI は、自分の経験や価値観をもとに、ES作成/ES添削、志望動機・ガクチカを自動作成できるAIツールです。

就活の効率化を目的に開発されており、自己分析やプロフィール作成、ES作成・ES添削、選考対策(企業分析・面接練習)など、就職活動に必要な準備をAIを活用して効率化できます。就活の不安や悩みも24時間体制でAIがサポートしてくれるため、万全な就活準備ができます。

特にES対策は、AIによる高速・高精度な添削システムで、文章構成から内容の一貫性まで瞬時に分析。業界別の合格ESデータベースを活用し、効果的な表現方法を提案してくれます。(関連:BaseMeの評判・口コミ)

SmartES

SmartES は、就活生向けに開発されたES自動作成AIツールです。

ガクチカや志望動機、自己PRなどの基本情報を入力すれば、たった1~2分でES文章が生成される手軽さが魅力です。

SmartESの大きな特長は、約10万件の選考通過ESデータを学習したAIを搭載している点。膨大な情報データをもとに、採用担当者に伝わりやすい構成・表現で、あなたのアピールポイントを整理してくれます。

さらに、「結論→エピソード→アピールポイント」といった論理的な流れでESが作成されるため、文章の型に悩む人にとってもおすすめ。初めてのES作成や、表現に悩む時のたたき台づくりとして、気軽に試せるサービスです。

ChatGPT

ChatGPT は、対話形式で使える自由度の高いAIチャットツールです。

会話力が高いため、何度もやり取りを重ねて、納得のいくESに仕上げたい人には、特におすすめのツール。ESの作成・添削や表現の言い換えはもちろんのこと、強みや価値観の棚卸しなど、自分らしい言葉を一緒に探したい時に役立ちます。

「言いたいことはあるけど、まとまらない」といったモヤモヤを、対話を通して少しずつ整理してくれるので、自己理解を深めたい時にも使えます。誤字脱字の修正や表現の改善、論理構成のアドバイスまで幅広く対応してくれるうえ、専門知識がなくても直感的に使える操作性も魅力です。

ES Maker

ES Maker は、自分らしいESを追求したい人におすすめのAIツールです。

最大の特徴は、キーワード入力数の多さと、実行回数の柔軟さ。非会員でも1日3回まで無料で利用できますが、会員登録をすればキーワードが最大15個まで入力可能、実行回数が無制限になります。

また、1回の実行で10パターンの文章案が提案される点もポイント。さまざまな切り口の文章を比較することで、自身の表現力アップにもつながります。ES Makerは、自分が話しやすい表現を探したいときや、言葉選びに悩んだときにも頼れるツール。操作もシンプルなので、始めてのES作成に不安を感じている人にもぴったりです。

AI就活サポたくん

AI就活サポたくん は、ES作成や自己分析、面接対策まで幅広くサポートしてくれるLINE連携型のAIツールです。

時間や場所を問わず、マイペースに就活を進めたい方に、特におすすめです。このツールの開発元は、1000社以上の採用支援を手がけてきた実績ある企業。そのため、企業が重視する視点を踏まえたアドバイスや、魅力を的確に伝える表現提案が強みです。

また、LINEで気軽に使える点もポイント。就活の方向性に迷った時、思い立ったその瞬間に相談できるので、悩みが長引きませんよ。解決のヒントがすぐに得られるので、スムーズな就活に役立つサービスです。

就活AI byジェイック

就活AI byジェイック は、就活支援の専門企業である株式会社ジェイックが提供するAIツールです。

ESの作成・添削をはじめ、自己分析や面接練習まで、就活に必要な一通りの準備をサポートしてくれます。最大の特長は、会員登録なしですぐに使える点。気軽に始められるからこそ、就活のスタートダッシュ時での活用にぴったりです。

メールアドレスや個人情報の登録も不要なので、「試してみたいけど、営業メールは避けたい…」「とりあえず使ってみたい!」という人にとって、使いやすいサービス。わかりやすいシンプルな仕様なので、初めてAIを使う人におすすめのES作成ツールです。

ESの達人 ONECAREER

ESの達人 は、ONE CAREERが提供するChatGPT連携型のES作成ツールです。

リリースからわずか1ヶ月で利用者は1万人を突破、多くの就活生から支持を集めている注目のサービスです。ESの達人 ONECAREERには、就活サイト「ONE CAREER」に投稿された15万件のESデータを学習しており、最短30秒で文章案が完成します。

作成時間を大幅に短縮できる分、自己分析や企業研究といった本質的な準備に集中できる点が魅力です。また、頻出設問「ガクチカ」の作成に特化している点もポイントのひとつ。ES作成にまだ慣れていない人にとって、頻出問題に強みがある点は、とても心強いですよね。

就活を始めたばかりのタイミングで、一度は試してみたいサービスです。

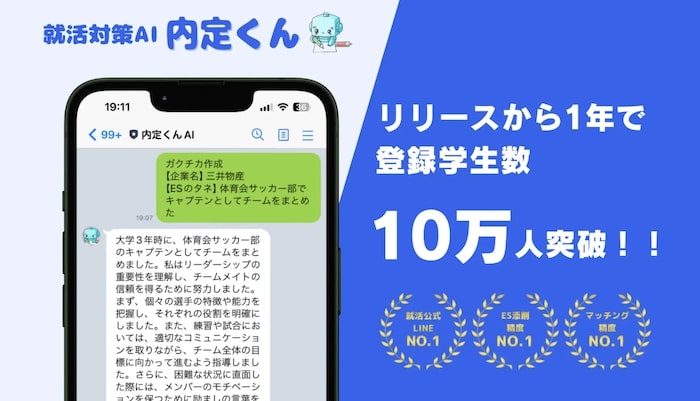

内定くんAI

内定くん は、約10万人の26卒が利用した人気のES作成ツールです。

独自のAIモデルが、設問に応じた適切な回答を生成し、ES作成の効率化をサポートしてくれます。さらに、添削のポイントも多角的で、誤字脱字のチェックのほか、企業の求める人物像とのマッチ度や、面接で聞かれそうな質問とその模範解答までフィードバックしてくれます。

応募先に合わせた精度の高い添削を受けられるので、通過しやすいES作成を目指したい方におすすめです。さらに、企業名をLINEで送るだけで業務内容や求める人物像がわかる「企業分析AI」も併用すれば、企業理解を深めたうえで、説得力あるESづくりにつなげられます。

就活秘書

就活秘書 は、自己分析からES作成、面接対策に加えて、スケジュール管理にも強みを持つ多機能型AIツールです。

ワンキャリアやリクナビなど、複数の就活サイトに掲載されている人気企業の選考スケジュールやエントリー締切情報も検索可能。さらに、自分の予定もカレンダーで一括管理できるため、抜け漏れを防ぎながら計画的に就活を進められます。

もちろん、自己PRや志望動機、ガクチカといったES作成機能も充実しています。就活全体をまるごとサポートしてくれるので、「就活スムーズに進めたい!」「やるべきことを整理したい!」という方にぴったりのサービスです。

AIシューカツ

AIシューカツ は、性格診断を活用して自己PRを導き出すユニークな就活AIツールです。

AIシューカツでは、簡単な質問に答えるだけで16タイプの性格診断を実施し、その結果をもとに自分の強みや特徴に合った自己PR文を自動で作成してくれます。そのため、「自分の強みがよくわからない…」「どんな言葉でアピールすればいいのか迷う…」そんな悩みを抱える人に適したツールです。

ES作成を通じて、自分の特徴や強みを一緒に見つけられる点は、大きな魅力ですよね。さらに、スマホアプリで利用できる点もポイント。通学中やスキマ時間に手軽に使えるので、忙しい毎日の中でも効率よくES作成を進められます。

ES作成にAIを利用するメリット

続いては、ES作成AIツールを利用するメリットを紹介します。

それぞれ解説します。

①ES作成の時間短縮になる

AIツールを活用すれば、ゼロから文章を考える負担が軽減され、ES作成の時間を大幅に短縮できます。

志望動機の構成案をAIに出してもらい、自分のエピソードを当てはめて調整するだけでも、説得力のある文章がスピーディーに仕上がります。AIは「結論→理由→具体例→企業での活かし方」といった論理的な構成を自動で提示してくれるため、文章構成に悩む時間を大幅に短縮できます。

AIが特に威力を発揮するのは、自分の考えをどう伝えればいいかわからない時です。抽象的な思考や感情を、相手に伝わりやすい具体的な言葉で文章化してくれる機能は、多くの就活生にとって重要なサポートとなります。あいまいな内容でも、読み手に伝わる明確な表現に整えてくれるので、ES作成の効率が格段に向上します。

企業研究、面接対策、SPIなどの筆記試験対策、OB・OG訪問など、就活生が取り組むべきタスクは多岐にわたります。限られた時間の中で効率よくES作成を進めたい人にとって、AIツールは非常に頼れる存在になりますよ。

②ガクチカや志望動機の作り方がわかる

AIが作成した文章を読むことで、ガクチカや志望動機における構成や伝え方の基本がつかめるようになります。

多くの就活生が「何から書けばいいかわからない」「どんな構成にすればいいかわからない」という悩みを抱えていますが、AIツールはこれらの疑問を解決する実践的な学習ツールとして利用できます。

大半のAIツールは、「結論→具体的なエピソード→学び・気づき→企業での活かし方」といった論理的なパターンを自然に組み込んでくれるため、構成の流れを感覚的に理解できるようになります。

「どう書き出せばいいのかわからない」「内容がうまくまとまらない」と悩む時も、生成された文章をヒントに構成を学ぶことができます。AIが提示する多様な表現パターンや論理展開を参考にすることで、自分なりの文章スタイルを確立していくこともできます。

AIが作成した文章を繰り返し読み直しながら、伝え方のパターンや説得力のある表現力を身につけていきましょう。

③ES作成のブラッシュアップができる

AIツールを活用すれば、ES作成のブラッシュアップが簡単にできます。

たとえば、語尾の表現にばらつきがある、接続詞が多すぎて読みにくい、同じ表現の繰り返しが目立つなどの修正ポイントをAIが自動で検出し、適切な調整案を提示してくれます。

「なんとなく違和感があるけれど、どこをどう直せばいいかわからない…」と感じた時に、表現面でのヒントがもらえる点は魅力のひとつですよね。AIは文章の流れ、語彙の適切性、表現の多様性などを総合的に判断し、改善提案を行ってくれます。

文章のトーンや敬語レベルの統一、読み手を意識した表現の調整など、細部にまでこだわりたい人は、提出前の最終チェック役としてもAIをうまく活用してみてください。ほんの少し手を加えるだけでも、ES全体の印象と完成度は大きく変わりますよ。

④ES添削のフィードバックとして利用できる

AIアプリは、文章の論理展開を客観的にチェックしたい時にも役立ちます。

第三者的な視点から文章を評価する機能は、自分では気づきにくい問題点を発見する有効な手段となります。文章を整えるだけでなく、伝えたいメッセージがしっかり表現できているか、という内容面での見直しにも効果的です。

- エピソードと志望動機のつながりが弱い

- 具体的な数値や成果を追加すると説得力が増します

- 話の順序を入れ替えると、より意図が伝わりやすくなります

など、全体の流れや説得力に関する具体的なアドバイスが貰えるため、即時に改善可能。

書き出しの段階で方向性を確認したり、構成を見直したりする際に、AIをひとつの判断軸として活用してみてください。複数の視点から自分の文章を見直すことで、より完成度の高いESを作成することができますよ

⑤誤字や脱字、敬語間違いを防げる

AIツールを活用することで、誤字や脱字、敬語間違いを防げます。

特に注意が必要なのは、「御社」と「貴社」の混在、「いたします」「させていただきます」などの敬語のゆれ、「〜については」「〜に関しては」などの表現の統一性です。これらの細かな表記ミスは、自分ではなかなか気づきにくいポイントですが、読み手にとっては違和感を感じる要因となります。

AIツールを使えば、これらの細かな表記のミスも自動で検出してくれるため、提出前のチェックとしてとても頼りになります。文法チェック、敬語の適切性確認、表記の統一性確認など、人間が見落としがちな部分を効率的に発見できます

AIの最終確認を挟むことで、正しい文章としての安心感が生まれ、自信を持って提出できるESに仕上がります。技術的な完成度を高めることで、内容に集中して評価してもらえる環境を整えることができますよ

ES作成にAIを利用する際の注意点

続いては、ES作成AIツールを利用する際に気をつけたい注意点です。

- ①個人情報が漏洩する可能性がゼロではない

- ②必ずしも良いESが完成するとは限らない

- ③似たり寄ったりのESになる可能性がある

- ④限定的なフィードバックになる場合がある

- ⑤自分らしさが薄れてしまう可能性がある

それぞれ解説します。

①個人情報が漏洩する可能性がゼロではない

AIツールを使う際は、個人情報の取扱いに十分注意しましょう。

ツールによっては、入力した内容が保存されてしまったり、AIの学習に使われてしまうケースもあります。そのため、氏名や住所、電話番号など、個人を特定できる情報は、入力を控えるのが安心です。

また、企業名や求人内容の入力自体は問題ないですが、選考の詳細や面接担当者の名前など、企業側の個人情報に関わる内容も避けた方が無難です。

AIツールを安心して活用するには、「情報をどこまで入力するか」を自分の中で線引きすることが大切。便利なツールだからこそ、リスクへの意識も忘れずに、賢く使っていきましょう!

②必ずしも良いESが完成するとは限らない

AIを使用すればES作成のハードルは下がりますが、一度の入力で完璧な文章が完成するとは限りません

特に、複雑なガクチカエピソードや独自の価値観を含めたい場合、最初の出力だけでは満足のいく結果が得られないことがほとんどです。AIは一般的な表現や構成には長けていますが、個別の体験や感情を適切に表現することは困難な場合があります。

最初に出力された文章は、あくまでたたき台として考えるようにしましょう。最初から完璧を求めず、複数回のやりとりを通じて、自分の熱意や価値観における表現の精度を調整していくことが大切ですよ。

また、AIの提案を鵜呑みにせず、自分の経験や価値観と照らし合わせながら内容を検証することが大切です。1回の出力で完成させようとせず、複数回のやり取りを通じて精度を高めていく姿勢が、質の高いES作成につながります。

③似たり寄ったりのESになる可能性がある

AIを活用することで、似たり寄ったりのESになる可能性もあります。

たとえば、「私は挑戦を大切にしています」「コミュニケーション能力があります」などは、ありがちな表現例。みんな同じようなプロンプト(指示文)を使うので、出力内容が似通ってしまうのも当然ですよね。

オリジナリティを高めるためには、AIが生成した文章を完全にそのまま使用するのではなく、自分の言葉に置き換える工夫が必要です。具体的には、AIの提案した構成や論理展開を参考にしながら、自分だけの体験や独自の視点を盛り込むことで差別化を図ることができます。

AIの文章をそのまま使うのではなく、自分だけの経験や考えも盛り込む工夫を忘れずに取り入れていきましょう。

④限定的なフィードバックになる場合がある

AIツールの添削機能は便利ですが、すべてをカバーできるわけではありません。

企業ごとに選考で重視するポイントは大きく異なります。技術力を重視する企業、チームワークを重視する企業、革新性を求める企業など、それぞれの企業文化や価値観に合わせたESが求められます。

AIツールは一般的な評価基準に基づいてフィードバックを提供するため、特定の企業に特化した視点での評価は困難です。企業の公式サイト、採用ページ、社員インタビューなどから得られる情報を基に、その企業が求める人物像や価値観を理解し、ES内容がそれに合致しているかを自分で判断する必要があります。

企業研究や募集要項の読み込みを通じて、ESの内容が「その企業に合っているか」を自分で見直す姿勢が重要です。表現を整えること以上に、「誰に向けて書くか」を意識して調整していくことが、完成度の高いESにつながります。

⑤自分らしさが薄れてしまう可能性がある

AIツールは、論理的で整った文章を作るのが得意な一方、感情や価値観を取り入れた表現は苦手な傾向があります。

そのため、AIの文章をそのまま使ってしまうと、無難だけどどこか温度のない、よくある文章になってしまう可能性も。特に面接では、ESに書いてある内容をもとに深掘りされるため、自分の実感がこもっていない言葉では、説得力が弱くなりがちです。

AIが作成した文章を見直すときは、「自分の言葉で話せる内容か」という視点を持つことが大切です。作業の効率化も大事ですが、自分の熱意や価値観がしっかり表現できているかを確認し、自分らしさが伝わるESに仕上げていきましょう!

ES作成にAIを最大限活用する方法

続いては、ES作成AIツールを最大限活用するための3つのポイントをまとめました。

それぞれ解説します。

①具体的で詳細なプロンプトを作成する

AIから期待する文章を得るには、プロンプト(指示文)が重要です。

まずは、自分が求める文章に合わせて、具体的かつ詳細なプロンプトを考えましょう。AIツールは曖昧な指示では一般的な回答しか返さないため、「何を伝えたいか」「どう仕上げたいか」を明確に伝えることがポイントです。

人材業界の営業職志望です。

志望動機を400文字で作成してください。

# 私の経験

学習塾のアルバイトで生徒の継続率を15%向上させました。

保護者との信頼関係作りが得意で、チームリーダーも経験しています。

# 志望理由

大学でキャリア相談ボランティアをして、就職支援に興味を持ちました。

企業と求職者の最適なマッチングを実現したいと考えています。

# 希望

具体例を入れつつ、面接で自然に話せる文章にしてください。

「志望動機を書いて」ではなく、「経験や志望理由、希望条件をもとに志望動機を400文字で作成してください」といった前提まで伝えると、的確な文章が返ってきやすくなります。

プロンプト作成には少し手間がかかりますが、この一工夫がアウトプットの質を大きく左右します。精度の高い文章を引き出すためにも、プロンプトは丁寧に考えましょう。

②複数回のやり取りを前提に添削・修正を繰り返す

AIツールは便利ですが、一度の出力で完璧な文章が仕上がるとは限りません。

より質の高い文章に近づけるためには、複数回にわたってやり取りを重ね、段階的に調整していくことが大切です。修正プロセスでは、文章の構成、表現の自然さ、論理の一貫性、企業との適合性などを順次確認し、改善していきます。

その際、「もう少し熱意が伝わるように」といった曖昧な指示ではなく、「人材業界に関心を持ったきっかけとして、大学でのキャリア相談のボランティア活動の経験を盛り込み、どのように表現すれば具体性と熱意が伝わりやすいかを相談したい」といったように、自分の意図や背景を具体的に伝えながら修正していきましょう。

AIツールのメリットを最大限に活かすためには、AIに任せきりにせず、目的や伝えたい価値観を自分の言葉で補いながら文章を整えていく姿勢が重要です。

③AI添削が完了したら、声に出して読んでみる

AI添削が完了したら、声に出して読んでみましょう。

文章として整っているように見えても、いざ話そうとすると「自分らしくない」と感じる表現が意外と見つかるものです。特にESは、面接で自分の言葉として語る前提で作成するもの。普段使わない言い回しや感情が乗らない表現が含まれていると、説得力を欠いてしまいます。

音読時に確認すべきポイントは、語彙や表現が自分の普段の話し方と一致しているか、文章のリズムや流れが自然かどうか、重要な部分で適切な強弱がつけられるかという点です。「この言い方は、いつもの自分と少し違うかも」「自分の想いがちゃんと伝わるかな」と、声に出して客観的に見直すことが重要です。

音読は、書類として整ったESを、自信を持って語れる内容に仕上げるための重要なプロセスです。最終チェックとして、音読をぜひ取り入れてくださいね。

ES作成にAIを使う時の疑問を解決

最後に、ES作成AIツールに関するよくある疑問を紹介していきます。

- 質問①:ES作成にAIを使っても大丈夫ですか?

- 質問②:無料のAIツールと有料のAIツールの違いは?

- 質問③:AIで作成したESは企業にばれませんか?

- 質問④:複数のAIツールを併用しても良いですか?

ちょっとした不安は早めに解決しておきましょう

①ES作成にAIを使っても大丈夫ですか?

ES作成にAIを使うことは問題ありません。

ES作成でAIツールを使うこと自体が、評価を下げる理由に直結することは基本的にありませんので、安心してください。

ただし、AIは、あなたの経験や価値観をより的確に表現するためのサポートツールでしかありません。ES作成で大切なことは、AIを使ったかどうかではなく、あなた自身の想いや強みがきちんと伝わるESに仕上がっているかどうかです。

AIを自分の代わりに書いてもらう道具としてではなく、自分の言葉を磨くツールとして活用する意識を持ちましょう。

②無料のAIツールと有料のAIツールの違いは?

無料ツールと有料ツールの主な違いは、処理能力と回答の精度です。

無料のAIツールは気軽に試せる点が魅力ですが、処理できる文字数が限られていたり、出力の質が安定しなかったりする場合があります。一方、有料ツールは、長文への対応や高度な表現提案など、より実践的な機能が強化されています。

まずは無料ツールで使い勝手を確かめたうえで、「もっと深掘りした文章が欲しい!」「作業効率を上げたい!」と感じたタイミングで、有料版への切り替えを検討すると良いでしょう。

③AIで作成したESは企業にばれませんか?

AIを使ったかどうかが企業側にバレることは、基本的にありません。

ただし、AIが生成した文章をそのまま使うと、内容にリアリティが欠けたり、言い回しが不自然になったりするため、「AIを使ったのかな?」と企業側に感じさせてしまう可能性はあります。

そのため、具体的なエピソードを追加したり、言葉遣いを自分らしく整えたりするなど、自分の手で仕上げるプロセスを忘れずに。面接で自信を持って話せる内容になっているかを基準に見直せば、AIを使用したこと自体がマイナスに働くことはほとんどありませんよ。

④複数のAIツールを併用しても良いですか?

複数のAIツールを併用しても全く問題ありません。

むしろ、複数のツールを使い分けることで、より多角的な視点や表現が得られるケースもあります。AIごとに得意とする機能や出力の特徴が異なるため、「Aツールで文章のたたき台を作成し、Bツールで表現をブラッシュアップする」といった活用も効果的です。

ひとつのツールに頼るのではなく、それぞれの特性を理解して目的に応じて使い分けることが、完成度の高いES作成につながります。

まとめ

最後に、本記事をまとめます。

- AIツールを選ぶ際は、機能性・精度に加えて、運営元の信頼性やクチコミも確認しよう。

- AIの利便性だけでなく、「自分らしさが失われる」「求める人物像に合わせきれない」といった注意点も理解しておくことが大切。

- プロンプトを具体的かつ意図も明確に伝えることで、文章の精度が上がる。やり取りを重ねながらESをブラッシュアップしていこう。

エントリーシート作成は、選考のファーストステップ。次の選考ステップに進めるかを左右するからこそ、AIを上手に活用して、あなたの魅力がしっかり伝わる1枚に仕上げていきましょう。

ただし、AIはあくまで補助ツール。文章として整っていても、自分らしさが伝わらなければ、読み手の心には響きません。

大切なことは、あなた価値観や経験が文章に反映されているかどうかです。AIの力を借りつつ、自分の想いに向き合いながら仕上げていく姿勢で、ESの質を高めていきましょう!

| 就活エージェントの評判・口コミ | |

|

キャリアチケット就職エージェントの評判・口コミ 内定獲得の就活サポートが神レベル! |

| キャリアパーク就職エージェントの評判・口コミ 全国各地から優良企業を厳選。大手企業の内定獲得にも強い |

|

| ミーツカンパニーの評判・口コミ ES添削や面接練習、GD練習などの就活サポート付き |

|

| レバテックルーキーの評判・口コミ ITエンジニア就職に特化した就活エージェント |

|

| イロダスサロンの評判・口コミ 関西圏で強い就活コミュニティサービス |

|

|

doda新卒エージェントの評判・口コミ 推薦応募・ES添削・面接練習など、内定獲得まで徹底サポート |

|

キャリセン就活エージェントの評判・口コミ 適職にマッチしたホワイト企業・成長企業を紹介 |

| 就活サイトの評判・口コミ | |

| オファーボックスの評判・口コミ 大手企業・外資系企業からスカウトが届く |

|

| キャリアチケット就職スカウトの評判・口コミ 価値観診断付きの逆求人サイト |

|

|

キミスカの評判・口コミ 適職診断機能・SPI対策機能充実のスカウトサイト |

|

BaseMe(ベースミー)の評判・口コミ AI機能搭載のスカウト型就活サイト |

|

ビズリーチ・キャンパスの評判・口コミ 同じ大学の先輩と繋がれる!OB訪問就活サイト |

| dodaキャンパスの評判・口コミ 適性検査・キャリアタイプ診断付きの逆求人サイト |

|

| アカリクの評判・口コミ 理系学生・大学院生・博士研究員(ポストグ)に特化した就活サイト |

|

| エンジニア就活の評判・口コミ IT.WEBエンジニアに特化した就活ナビサイト |

|

【就活サイト】

- 就活サイトおすすめ

- 就活エージェントおすすめ

- 逆求人サイトおすすめ

- 就活口コミサイトおすすめ

- 自己分析ツールおすすめ

- 就活アプリおすすめ

- SPI対策アプリおすすめ

- OB訪問アプリおすすめ

- ES作成AIツールおすすめ

- 理系におすすめの就活サイト

- エンジニアにおすすめの就活サイト

- 外資系におすすめの就活サイト

- ベンチャー企業におすすめの就活サイト

- 中小企業の探し方とおすすめサイト

- 既卒におすすめの就活サイト

【お役立ち情報】

運営者情報

「Renew Magazine」は、有料職業紹介(許可番号:23-ユ-303104)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社Renewが運営しています。当メディアは「コンテンツ制作ガイドライン」に基づき運営しています。執筆者や編集者、監修者情報はこちらをご覧ください。| 会社名 | 株式会社Renew |

| URL | https://renew-career.com/corp |

| 本社所在地 | 〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2丁目27-8 名古屋プライムセントラルタワー3階 |

| 法人番号 | 1011001146920 |

| 設立日 | 2022年4月8日 |

| 代表者(代表取締役社長) | 柴田将希 |

| 事業内容 | 長期インターン求人サイトの運営 就活情報メディアの運営 |

| 許認可 | 厚生労働大臣許可番号 有料職業紹介事業(23-ユ-303104) |